一、交通运输设备管理系统的概念

交通运输设备管理系统是面向交通运输行业(公路、铁路、水路、航空、管道等)的全生命周期智能化管理平台。它通过整合物联网(IoT)、卫星定位(GNSS)、移动互联、大数据等技术,实现对各类移动/固定设备(如货运车辆、列车、船舶、飞机、港口机械、道路养护设备等)从采购需求、入库台账、调度运营、动态监控、维护维修到报废处置的全流程数字化、标准化管控。其核心目标是解决交通运输设备“移动性强、分布广、安全风险高、运营时效要求严”等管理难题,通过数据驱动实现“设备状态可视化、调度运营高效化、维护维修主动化、安全合规可溯化”,最终支撑运输效率提升、运营成本降低及行业安全监管。

二、交通运输设备管理的痛点

交通运输设备因“跨区域移动、多场景适配、强政策监管”特性,传统管理模式存在以下核心痛点:

|

痛点类型 |

具体表现 |

行业影响 |

|

设备移动性强,实时状态难监控 |

公路货运车辆跨省运输(日均行驶500-1000公里)、船舶远洋航行(跨洋航线周期30-60天)、列车跨局运行(如京沪高铁列车途经4个铁路局),设备位置与状态(如车速、油耗、故障)难实时掌握。 |

车辆“失联”导致调度滞后(如某货车因堵车未按时抵达,货主无法预估到货时间);船舶发动机异常未及时发现,可能引发海上抛锚(日均损失超10万元)。 |

|

设备类型多样,管理标准不统一 |

覆盖“移动设备(货车、船舶、飞机)+固定设备(港口龙门吊、铁路信号机、公路隧道风机)+特种设备(罐式危险品运输车、航空发动机)”,不同设备管理需求差异大(如冷链车需监控温度,危险品车需监控胎压)。 |

管理标准碎片化(公路部门用Excel台账,铁路部门用独立系统),数据难以互通(如多式联运中,公路货车与铁路集装箱数据无法共享)。 |

|

维护时效性差,故障处置滞后 |

设备故障多发生在运输途中(如货车在高速上爆胎、列车在区间内制动故障),传统“事后报修-等待救援”模式响应慢(平均救援等待2-4小时),易导致运输延误(每延误1小时影响5-10吨货物交付)。 |

2025年某物流公司因货车变速箱故障未及时发现,导致生鲜货物变质,损失超50万元;某铁路局因信号机故障处置延迟,造成线路封锁3小时,影响12列旅客列车。 |

|

安全合规要求严,监管风险高 |

需满足《道路运输车辆动态监督管理办法》(货车需接入北斗监控平台)、《铁路技术管理规程》(列车关键部件需定期探伤)、《国际海运危险货物规则》(危险品船舶需实时监测货舱温度)等法规,合规文档(年检、保险、运输证)易过期。 |

某货运公司因未及时更新车辆道路运输证,被监管部门罚款20万元;某航空公司因发动机维修记录不全,被民航局暂停部分航线运营。 |

|

运营成本高,资源利用率低 |

设备空驶率高(公路货运空驶率约30%)、油耗浪费(货车怠速等待日均耗油5-10升)、闲置设备积压(某港口3台龙门吊因航线调整闲置6个月),传统人工调度难优化资源配置。 |

2025年国内交通运输行业因设备管理不善导致的额外成本超千亿元,其中空驶、闲置、维修过度占比超60%。 |

三、交通运输设备管理系统的业务流程

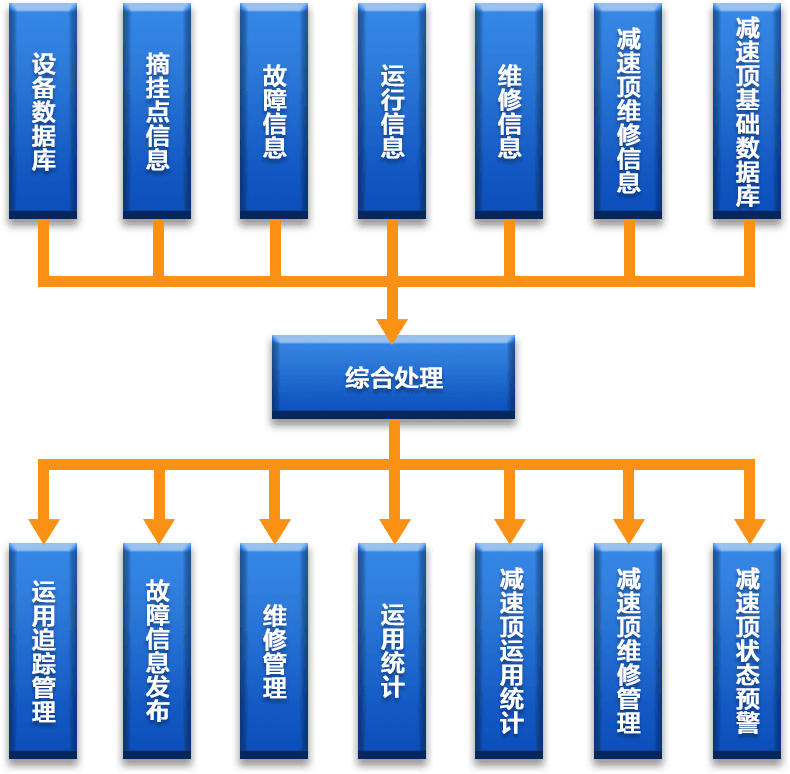

乾元坤和交通运输设备管理系统业务流程围绕“移动设备全生命周期+运输场景适配”设计,覆盖设备管理核心环节,涉及运输、维修、安全、调度等多部门协同:

1.采购与入库阶段

流程:

需求提报:运输部门根据业务增长(如新增货运线路)提交设备需求(如“采购5辆49吨级危险品罐车”),注明技术参数(防爆罐体、北斗定位、胎压监测)、预算(单台80万元)、交付时间(3个月内)。

合规采购:采购部门对接具备行业资质的供应商(如罐车需通过《道路危险货物运输车辆技术要求》认证),签订合同(明确质保期:底盘3年/10万公里,罐体5年),同步上传供应商资质(生产许可证、产品合格证)至系统。

验收入库:设备到货后,技术部门联合第三方检测机构验收(如罐车压力测试、定位终端接入测试),验收通过后录入台账(生成唯一设备编码,绑定北斗卡号),存放至指定场站(如“天津危险品车辆基地A区10号车位”)。

目标:确保采购设备符合运输场景需求(如冷链车温度控制精度±1℃)及法规要求(如接入全国道路货运车辆监管平台)。

2.台账与标识管理阶段

流程:

设备信息建档:录入基础信息(品牌型号、VIN码/IMO编号、发动机号、采购日期、载重/容积、燃料类型)、运营属性(运输类型:普货/危险品/冷链、许可线路:京津冀/长三角)、责任人(车队队长/船舶船长)。

动态标识绑定:为移动设备安装北斗/GPS双模定位终端(支持离线存储,无信号时缓存轨迹)、状态传感器(温度、胎压、油耗、发动机转速),生成“电子身份卡”(含设备编码、定位终端ID、传感器ID),固定设备(如龙门吊)粘贴RFID标签(支持近距离扫码查询)。

目标:建立“设备-终端-传感器”三位一体关联,实现设备全生命周期数据可追溯。

3.调度与运营阶段

流程:

智能调度:调度中心基于运输任务(如“上海-广州40吨普货运输”),通过交通运输设备管理系统结合GIS地图自动匹配设备(筛选“载重≥40吨、在上海场站、状态正常”的货车)、规划最优路线(避开限行路段、拥堵区域),生成调度单(含装货时间、路线、预计到货时间),推送至司机移动端。

在途监控:司机接单后扫码启动任务,系统实时监控:

位置与轨迹:北斗定位每30秒更新一次位置,在GIS地图显示实时轨迹(偏离规划路线时自动报警);

状态数据:发动机转速(判断是否超速)、油耗(百公里油耗异常波动时提醒司机平稳驾驶)、特种参数(冷链车货舱温度需维持2 - 8℃,超标时声光报警并推送至调度中心);

任务闭环:货物送达后,司机上传签收单(照片/电子签名),系统自动生成运营报告(行驶里程、油耗、耗时、异常事件),完成任务归档。

目标:实现“运输任务 - 设备调度 - 在途监控 - 任务完成”全流程闭环,提升运输时效(如缩短在途时间10% - 15%)。

4.维护与维修阶段

流程:

预防性维护:

计划生成:系统根据设备类型、行驶里程/运行时长自动生成维护计划(如货车“每行驶1万公里换机油”“每3个月检查刹车片”,船舶“每航行500小时清洁发动机滤网”),结合运输任务自动避开高峰期(如“为货车安排返程后入场维护,不影响下趟运输”)。

移动维护:维修团队通过移动端接收任务,携带备件赶赴现场(如高速服务区、港口码头),扫码读取设备历史数据(如“上次维修发现左前轮胎压传感器故障”),完成维护后上传《维护记录表》(含更换部件、工时、电子签名)。

故障维修:

多渠道报修:司机发现故障(如发动机异响),通过移动端一键报修(上传故障描述+照片/视频),系统自动定位设备位置(如“G60高速杭州段K120公里处”),推送至就近维修网点(显示“距故障点20公里的杭州维修站有可用维修车”)。

应急抢修:维修人员携带移动终端和备件赶赴现场,通过系统调取设备维修手册(如“发动机异响对应故障代码P0300,排查点火线圈”),维修完成后司机验收签字,系统自动更新设备状态为“正常”。目标:借助“预防性维护+移动抢修”举措,降低设备故障率(例如货车故障率降低 30%),缩短故障停机时间(从平均4小时缩减至1.5小时)。

5.安全与合规阶段

流程:

实时安全监控:系统设定安全阈值(如货车限速 80km/h、危险品车货舱温度≤35℃、船舶航行姿态倾角≤5°),一旦超标便触发多级报警(司机终端声光报警→调度中心弹窗提醒→安全部门电话通知),自动记录违规数据(如“2024-10 -01 08:30,粤AXXXXX在G4高速超速至95km/h,持续2分钟”)。

合规文档管理:自动关联设备合规文件(行驶证、运输证、保险单、年检报告、司机从业资格证),设置到期提醒(如“运输证2024-12-31 到期,提前30天推送更新通知”),支持在线上传更新后的文档(系统自动校验真伪,如对接车管所年检数据库)。

目标:达成运输过程“动态安全监控+静态合规管理”的双重保障,降低安全事故风险(如危险品泄漏)和监管处罚风险。

6.报废与处置阶段

流程:

报废评估:设备达到使用年限(如货车8年/60万公里、船舶25年)或性能不达标(如发动机大修3次后油耗仍超标 30%),运输部门发起报废申请,技术部门进行检测评估(如“车辆残值5万元,维修成本超10万元,无维修价值”),财务部门确认残值。

合规处置:对接具备资质的回收企业(如《报废机动车回收管理办法》认证企业),记录处置过程(拆解、环保处理、残值回收),同步注销设备台账(标记“已报废”,保留北斗终端注销证明、回收企业资质文件)。

目标:确保报废流程符合环保(如危险品罐车罐体无害化处理)、安全(如拆除定位终端防止信息泄露)法规要求。

四、交通运输设备管理系统的技术架构

交通运输设备管理系统 技术架构需适配交通运输设备“移动性强、分布广、数据实时性高”的特点,采用“云-边-端”协同架构,具体分层如下:

|

层级 |

技术组成 |

核心功能 |

|

感知层(终端层) |

- 移动设备终端:北斗/GPS双模定位终端(定位精度1米,支持BDS+GPS+GLONASS多系统融合)、状态传感器(温度、湿度、胎压、油耗、发动机OBD接口)、视频监控(驾驶室DVR,支持AI行为分析:司机疲劳驾驶识别)。 |

实时采集设备位置、状态、环境数据(如货车油耗10L/百公里、船舶货舱温度5℃、列车轮对振动频率)。 |

|

网络层 |

- 无线通信:5G(高速移动场景,如高铁列车数据传输)、4G/NB-IoT(低功耗设备,如胎压传感器)、卫星通信(远洋船舶、偏远地区车辆,如北斗短报文)。 |

实现终端数据向平台层的稳定传输(移动设备数据上传频率:位置30秒/次,状态1分钟/次,报警数据实时上传)。 |

|

平台层(数据中台) |

- 数据存储:MySQL(结构化数据:台账、任务单)、MongoDB(非结构化数据:维修视频、照片)、时序数据库InfluxDB(传感器历史数据,如近1年油耗曲线)、GIS空间数据库(设备位置、路线数据)。 |

支撑数据集成(接入北斗监控平台、车管所数据库、运输管理局监管系统)、实时分析(设备状态异常检测)、模型训练(故障预测)。 |

|

应用层 |

- 核心功能模块:设备台账管理、调度运营管理、实时监控、维护维修、安全合规、数据分析报表等。 |

面向不同用户角色提供功能支持(运输调度员用调度模块,维修人员用维护模块,安全管理人员用合规模块)。 |

|

安全层 |

- 数据安全:传输加密(TLS 1.3)、存储加密(AES-256)、脱敏处理(司机手机号、车辆位置模糊化展示)。 |

保障运输数据(如危险品运输路线)、设备数据(如发动机参数)的机密性、完整性、可用性。 |

五、交通运输设备管理系统的功能模块

交通运输设备管理系统 功能模块围绕“运输场景适配+全生命周期管理”进行设计,覆盖设备管理核心需求,包含通用模块与行业特色模块:

1.全生命周期管理模块

台账管理:进行设备信息录入(支持 Excel 批量导入)、状态跟踪(在用/维修/闲置/报废)、历史记录查询(全生命周期轨迹可视化,如“设备从采购到报废的所有维修、调度、违规记录”)。

采购管理:自定义需求审批流程(运输部→技术部→采购部三级审批)、开展供应商管理(资质审核、绩效评级:如按时交付率、设备故障率)、进行合同管理(自动关联设备台账,到期提醒付款)。

报废管理:发起报废申请、进行技术鉴定(支持上传检测报告)、开展残值评估、记录处置过程(对接回收企业系统,自动获取回收证明)。

2.调度运营管理模块

智能调度:基于GIS地图实现设备可视化调度(显示设备实时位置、状态、负载率)、运用任务匹配算法(结合设备类型、位置、剩余运力推荐最优设备)、进行路线规划(避开限行、拥堵、恶劣天气区域,如“为北京-上海货车规划G2京沪高速,避开山东段施工路段”)。

任务管理:创建运输任务(录入货物信息、装/卸货点、时效要求)、进行派单与接单(司机 APP 接收任务,扫码确认接单)、实施在途跟踪(任务进度实时更新:已接单→装货中→运输中→已送达)、处理异常情况(如延误时自动推送改派建议)。

3.实时监控与预警模块

动态监控:GIS 地图实时显示设备位置(不同状态设备用不同颜色标记:绿色=正常,黄色=预警,红色=故障)、支持轨迹回放(支持查询近3个月行驶轨迹,精度至10米)、展示状态仪表盘(显示发动机转速、水温、油压、油耗等关键参数)。

多维度预警:

安全预警:针对超速(如货车高速路段超 80km/h)、疲劳驾驶(连续驾驶超4小时)、危险品泄漏(货舱气体浓度超标)等情况进行预警;

状态预警:针对发动机故障码(如P0171燃油系统过稀)、胎压异常(低于标准值20%)、冷链温度超标(偏离设定值±2℃)等情况进行预警;

合规预警:针对路线偏离(未按审批路线行驶)、禁区闯入(危险品车进入市区核心区)等情况进行预警。

4.维护维修管理模块

预防性维护:自动生成维护计划(按里程/时间/运行时长触发,如“客车每5000公里换机油”)、进行任务派单(基于维修人员位置、技能标签匹配任务,如“就近派单给擅长潍柴发动机的张师傅”)、实现维护记录电子化(支持语音录入故障原因,自动生成《维护工单》)。

故障维修:支持多渠道报修(司机APP、调度中心代报、传感器自动报警触发报修)、建立维修知识库(故障代码自动匹配解决方案,如“故障码 P0301→检查1缸火花塞”)、进行备件管理(移动维修车备件库存监控,低库存自动提醒补货)。

5.安全合规管理模块

文档管理:统一存储设备合规文件(行驶证、运输证、保险单、年检报告、司机从业资格证),到期自动提醒(如“车辆年检2024-11-15到期,提前45天推送通知”),支持在线预览、下载、打印。

违规管理:自动采集违规数据(超速、疲劳驾驶、路线偏离)。 生成违规报表(按设备/司机/车队统计),支持违规处理流程(警告、罚款、停运整改),对接监管平台(例如向交通运输部“道路运输车辆动态监督平台”上传违规记录)。

6.能耗与成本分析模块

能耗统计:按设备/车型/线路统计油耗(例如“解放J7货车百公里油耗28L,较行业平均低5%”)、电耗(新能源车辆充电量、续航里程),分析能耗异常(例如“某货车近1周油耗突增10%,疑似油路故障”)。

成本分析:计算设备全生命周期成本(采购成本+维护成本+能耗成本+折旧成本)、核算运输单成本(按任务统计油耗、过路费、维修费占比),生成成本优化建议(例如“优化路线可降低15%过路费”)。

六、交通运输设备管理系统的实施步骤

交通运输设备管理系统实施需结合交通运输行业“多业态、多部门、高实时性”的特点,分阶段推进,确保系统与现有业务无缝衔接,典型周期为7 - 12个月:

1.需求分析与规划阶段(1-2个月)

任务:

全行业调研:联合运输、维修、安全、调度部门梳理痛点(例如“维修部反映:长途货车故障报修后,维修人员难定位车辆位置”“安全部反映:危险品车违规行驶记录统计耗时3天”),明确核心需求(“需实时定位+电子围栏功能”“需自动生成违规报表”)。

场景适配:按运输业态(公路/铁路/水路)细化需求,例如公路货运需“油耗统计+路线优化”,铁路需“列车运行图匹配+轨道设备状态监控”,水路需“船舶AIS数据接入+货舱温湿度监控”。

方案设计:输出《需求规格说明书》,明确系统边界(例如“一期上线公路+水路设备,二期扩展至铁路+航空”)、技术选型(例如北斗定位终端需支持部标JT/T 794 - 2019标准)、实施计划(分阶段目标、里程碑)。

2.系统开发与集成阶段(3-5个月)

任务:

基础开发:基于微服务架构开发核心模块(台账、监控、维护、调度),重点适配移动场景(例如司机APP支持离线地图导航、维修APP支持现场照片/视频上传)。

接口集成:对接外部系统:

监管平台:道路运输车辆动态监督平台、铁路总公司调度指挥系统、海事局船舶动态监控系统;

业务系统:ERP(财务数据)、TMS(运输管理系统)、GPS/北斗监控平台(历史轨迹数据);

硬件设备:北斗终端、传感器厂商API(例如接入某品牌胎压传感器数据)。

定制化开发:针对行业特色需求开发功能,例如危险品运输模块(货舱气体检测数据实时上传)、新能源车辆模块(电池SOC/SOH状态监控)。

3.数据采集与配置阶段(1-2个月)

任务:

存量数据迁移:梳理现有设备台账(Excel/纸质记录),清洗异常数据(例如“设备编码重复”“VIN码错误”),批量导入系统(支持按设备类型模板导入,例如货车模板含“载重、轴距”字段,船舶模板含“吨位、IMO编号”字段)。

硬件部署:为存量设备安装/升级传感器(例如为100辆货车加装油耗传感器)、定位终端(确保符合监管要求,例如北斗终端接入国家平台),调试通信(确保数据正常上传至交通运输设备管理系统平台,成功率≥99%)。

系统配置:配置基础参数(设备类型分类、维护周期模板、安全阈值)、流程规则(调度审批链、维修派单规则)、权限角色(运输调度员权限:调度+监控,维修人员权限:维护+报修)。

4.试点运行与优化阶段(2 - 3个月)

任务:

分场景试点:选择典型场景试点(例如“公路货运:某物流公司50辆长途货车;水路:某港口10艘集装箱船”),验证核心功能:

调度模块:试点1个月,任务匹配准确率≥90%,运输时效提升≥10%;

监控模块:预警响应时间≤30秒,误报率≤5%;

维护模块:预防性维护计划完成率≥95%,故障响应时间≤2小时。

问题优化:收集试点反馈(例如“司机反映APP导航路线与实际路况不符”“维修人员反映故障代码库不全”),迭代优化功能(例如接入高德/百度实时路况数据、补充200 +发动机故障代码解决方案)。

七、交通运输设备管理系统的应用场景

交通运输设备管理系统覆盖交通运输全行业设备管理,不同业态场景适配不同管理重点:

1.公路运输场景

设备类型:货运车辆(普货/危险品/冷链)、客运车辆(公交/长途大巴)、道路养护设备(压路机、摊铺机)、城市配送车辆(新能源物流车)。

管理重点:

货运车辆:实时定位与轨迹监控(防止偷货、绕路)、油耗统计(分析司机驾驶习惯) 急加速会致使油耗增加15%、危险品状态监控(货舱温度、压力、气体浓度实时上传,一旦超标立即报警);

公交车辆:班次与设备匹配(例如“早高峰每30分钟一班,调度5辆公交车保障线路运力”)、乘客满载率分析(结合车载摄像头数据,优化发车频率)、充电桩调度(新能源公交电量低时自动推荐就近充电桩)。

2.铁路运输场景

设备类型:列车(动车组、货运列车)、轨道设备(道岔、信号机、接触网)、车站设备(检票闸机、安检仪)、维修设备(钢轨探伤车、接触网检修车)。

管理重点:

列车管理:结合列车运行图进行调度(确保设备与车次精准匹配)、关键部件状态监控(如动车组轴承温度、轮对磨损量,温度超过80℃触发报警);

轨道设备:道岔转换次数统计(达到10万次时自动生成维护计划)、接触网电压监测(确保25kV稳定供电,波动超过±5%时发出预警)。

3.水路运输场景

设备类型:运输船舶(集装箱船、散货船、油轮)、港口机械(龙门吊、岸桥、集装箱叉车)、航道设备(航标灯、水位计)。

管理重点:

船舶管理:接入AIS数据(显示船舶实时位置、航向、航速)、货舱状态监控(油轮货舱压力、温度,集装箱船冷藏箱温度)、船员操作行为监控(如违规操作主机导致转速异常);

港口机械:龙门吊作业效率统计(每小时装卸箱量)、能耗分析(对比不同司机操作习惯的能耗差异,优化操作规范)。

4.航空运输场景

设备类型:飞机(客机、货机)、地勤设备(登机桥、行李牵引车、除冰车)、空管设备(雷达、导航设备)。

管理重点:

飞机管理:发动机健康监控(接入EHM系统数据,如振动值、排气温度)、定检计划管理(按飞行小时/循环生成A检/B检/C检计划);

地勤设备:登机桥对接时间统计(目标为≤5分钟/架次)、除冰车调度(结合天气预报提前部署至机位,确保航班准点)。

八、交通运输设备管理系统的应用效果

某全国性物流集团(管理5000辆货车、200艘内河船舶)实施交通运输设备管理系统后,关键指标显著改善,具体效果如下:

1.运输效率提升

调度效率:设备调度响应时间从传统人工调度的2小时缩短至15分钟,任务匹配准确率从75%提升至95%(如为“上海 - 广州冷链运输”精准匹配带冷藏功能的闲置车辆);

在途时效:通过路线优化和异常预警,长途货运平均在途时间缩短12%(如北京 - 广州线路从48小时降至42小时),准点率从80%提升至92%。

2.设备可靠性提升

故障率下降:预防性维护覆盖率从60%提升至100%,设备平均故障间隔时间(MTBF)延长40%(如货车发动机故障率从15次/百辆车/年降至9次);

故障处置速度:移动抢修响应时间从4小时缩短至1.5小时,故障修复率从85%提升至98%(如高速公路货车爆胎,维修车1小时内抵达现场更换)。

3.安全合规强化

安全事故减少:超速、疲劳驾驶等违规行为同比下降65%,危险品运输安全事故(如泄漏、碰撞)发生率从0.8次/千车次降至0.2次/千车次;

合规率提升:设备合规文档(运输证、保险、年检)到期更新及时率从70%提升至100%,监管处罚次数同比下降80%(2024年仅发生2次轻微处罚,2023年为10次)。

4.运营成本降低

能耗成本:通过油耗监控和驾驶行为优化,货车百公里油耗从30L降至27L,年节省燃油成本约600万元(按5000辆车、年均行驶10万公里计算);

维护成本:故障维修成本下降35%(年节省维修费用450万元),闲置设备利用率提升50%(盘活100辆闲置货车,年减少重复采购支出8000万元)。

九、交通运输设备管理系统的发展趋势

未来交通运输设备管理系统将朝着“智能感知、自主决策、绿色低碳、跨业态协同”的方向发展,核心趋势如下:

1.车路协同与自动驾驶设备管理

技术应用:交通运输设备管理系统与车路协同系统(V2X)融合,实现“设备-道路-环境”数据互通(如货车通过V2X接收前方道路施工信息,自动调整路线);针对自动驾驶设备(如自动驾驶卡车、无人港口AGV),系统增加“自动驾驶系统健康监控”模块(监控激光雷达、决策算法状态,异常时自动切换至人工模式)。

场景:2026年某智慧港口试点“无人集装箱卡车+交通运输设备管理系统”,系统实时监控AGV电池电量、定位精度、避障功能,当定位误差超过10厘米时,自动调度备用AGV接替任务,保障作业不中断。

2.AI深度赋能预测性维护

技术应用:基于多模态数据(振动、温度、声音、图像)训练AI预测模型,实现“故障早期预警+精准定位”:

设备级预测:通过分析发动机振动频谱,提前30天预测轴承磨损(准确率≥90%);

部件级预测:通过摄像头图像识别货车轮胎花纹深度,预测剩余使用寿命(误差≤5000公里);

维护方案生成:自动推荐最优维护方案(如“轴承磨损建议:在下次运输任务结束后更换,可减少停运损失2万元”)。

3.区块链技术实现全链条溯源

技术应用:利用区块链不可篡改的特性记录设备关键数据(采购记录、维修记录、合规文档、运输轨迹),实现“设备-货物-人员”全链条溯源。

设备身份唯一化:为每台设备生成区块链数字身份(包含设备编码、关键参数哈希值),防止伪造设备信息(例如篡改运输证有效期)。

维修记录可信化:将维修过程(更换部件、工程师资质、检测报告)上链存证,监管部门可直接验证维修真实性(例如“某货车发动机维修记录是否由认证工程师完成”)。

4.绿色低碳与新能源设备管理

技术应用:系统增设“新能源设备管理”模块,针对电动货车、氢燃料船舶、电动飞机等,实时监控电池/燃料状态(SOC荷电状态、SOH健康状态)、能量回收效率(如制动能量回收量),优化充能调度(例如“为电动公交规划夜间谷电充电,降低电费成本20%”);结合碳足迹算法,统计设备全生命周期碳排放(例如“某电动货车较燃油车年减碳15吨”),生成低碳运营建议。

5.跨业态多式联运协同管理

技术应用:构建“公铁水空”多式联运设备协同平台,实现不同运输方式设备数据互通(例如“铁路集装箱与公路货车信息共享,确保‘门到门’运输衔接”),支持以下方面:

设备资源池化:实现跨企业设备共享(例如“某物流公司闲置货车可调度给其他企业使用,系统自动结算费用”)。

联运任务协同:为多式联运任务匹配最优设备组合(例如“上海 - 成都货物:先用港口龙门吊装船,再用铁路集装箱列车运输,最后用公路货车配送,全程设备状态由交通运输设备管理系统统一监控”)。

总结

乾元坤和交通运输设备管理系统借助“数字化+智能化”技术重构了行业设备管理模式,从“被动人工管理”转变为“主动数据驱动管理”,有效解决了传统管理中“移动性强难监控、类型复杂难协同、安全合规风险高”等难题。随着车路协同、AI预测、区块链等技术的融合应用,交通运输设备管理系统将进一步朝着“全链路感知、自主化决策、绿色化运营”方向演进,成为支撑交通运输行业高效、安全、低碳发展的核心基础设施。

欲了解更多,请点击交通运输设备管理系统。

温馨提示:如果您在设备管理系统选购、实施、维护等方面遇到疑难问题,欢迎联系乾元坤和设备管理系统软件开发技术工程师,他们会给您详细的解答。