一、生产管理系统的概述

乾元坤和生产管理系统(Production Management System,PMS)是基于数字化技术,对企业生产全流程(从订单接收、计划排程到成品交付)进行统筹规划、执行监控、数据追溯及持续优化的综合性管理工具。其核心目标是通过整合“人、机、料、法、环、测”六大生产要素,打破信息孤岛,实现生产过程的高效化、透明化、智能化,最终帮助企业降低成本、提升质量、缩短交付周期,增强市场竞争力。

二、生产管理系统的定位

1.连接顶层规划与底层执行:

作为企业资源计划(ERP)与车间执行层(如MES制造执行系统)的核心纽带,向上承接销售订单、财务目标等战略级需求,向下驱动设备、物料、人力等资源的协同运作。

2.数据驱动的生产中枢:

通过实时采集生产全流程数据(如设备状态、物料消耗、质量检测结果),形成可视化看板与分析报告,为管理层提供精准决策依据。

3.数字化转型的基石:

是制造企业从“经验驱动”向“数据驱动”转型的关键工具,支持柔性生产、个性化定制等新型生产模式,适配工业4.0与智能制造的发展需求。

三、生产管理系统的发展历程

生产管理系统的演进与工业技术、信息技术的发展深度绑定,可分为四个关键阶段:

1.传统人工管理阶段(20世纪50-70年代)

背景:工业生产以大规模标准化制造为主,生产流程简单,依赖人工经验。

特点:通过纸质单据(如生产工单、领料单)记录生产数据,计划排程依赖人工手绘甘特图,物料管理依赖仓库账本,效率低、易出错,且数据滞后严重。

典型问题:无法实时掌握生产进度,缺料或库存积压频发,质量问题追溯困难。

2.计算机辅助阶段(20世纪70-90年代)

技术突破:计算机普及推动生产数据电子化,MRP(物料需求计划)理论诞生。

核心发展:

MRP系统(1970s):基于物料清单(BOM)和主生产计划,计算原材料需求数量与时间,解决“缺料停机”问题,代表系统如IBM的COPICS。

MRP II系统(1980s):在MRP基础上整合生产、财务、采购等模块,形成“计划-执行-反馈”闭环,实现资金流与物流的协同,典型产品如Oracle MRP II。

局限性:仍以计划为主,缺乏对车间现场执行过程的实时管控,数据采集依赖人工录入,滞后性未根本解决。

3.集成化与精细化阶段(20世纪90年代-21世纪初)

技术驱动:ERP(企业资源计划)整合与MES(制造执行系统)兴起。

核心发展:

ERP系统普及(1990s):以SAP R/3、Oracle ERP为代表,整合生产、销售、财务、人力资源等全价值链,实现企业级数据共享,生产管理成为ERP核心模块之一。

MES系统独立(2000s):聚焦车间执行层,通过条码、RFID等技术实时采集生产数据(如工序报工、设备状态),连接ERP计划与现场执行,典型系统如西门子SIMATIC IT、SAP ME。

模块细分:质量管理(QMS)、设备管理(CMMS)等子系统从生产管理中独立,功能更精细化。

突破点:实现“计划-执行-监控”全流程贯通,生产数据实时性大幅提升。

4.智能化与柔性化阶段(21世纪初至今)

技术引擎:工业4.0、物联网(IoT)、大数据、AI、数字孪生等技术融合。

核心特征:

实时感知与自适应:通过传感器、工业互联网平台采集设备、环境、物料的实时数据(如温度、振动、能耗),结合AI算法实现动态排程(如APS高级计划与排程)、预测性维护(设备故障预警)。

数字孪生与虚拟调试:构建生产过程的数字镜像,在虚拟环境中模拟产能、优化工艺,减少物理试错成本(如汽车焊装产线虚拟调试)。

柔性生产支持:适配多品种、小批量、定制化需求,快速调整生产计划与物料供应(如C2M模式下的订单直连生产)。

典型系统:SAP S/4HANA等新一代ERP集成AI功能;GE Predix、西门子Xcelerator等平台支持工业互联网与数字孪生应用。

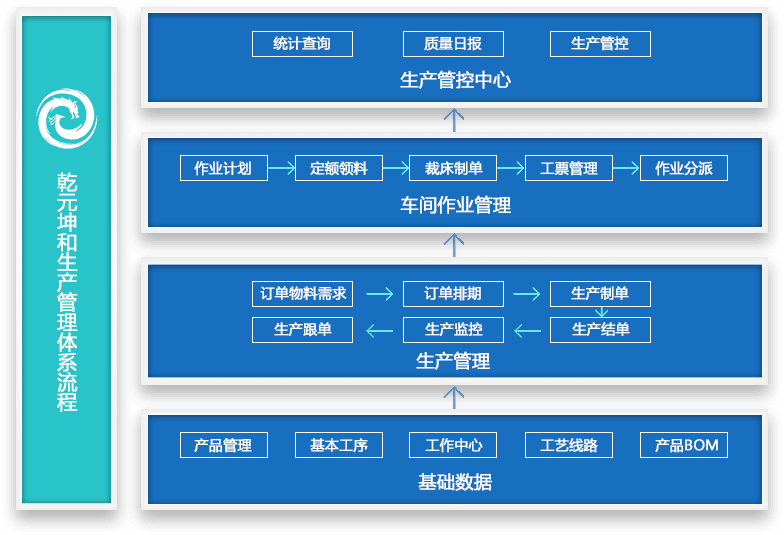

四、生产管理系统的功能模块

系统功能围绕“计划-执行-监控-优化”逻辑设计,各模块协同支撑生产全流程闭环管理:

1.生产计划与排程模块

主生产计划(MPS):根据销售订单、市场预测及产能上限,制定月度/季度生产大纲(如“某月生产1000台冰箱”),平衡需求与资源。

物料需求计划(MRP):基于MPS和BOM,自动计算原材料/零部件的采购量(如“生产1000台冰箱需采购2000个压缩机”),生成采购订单并关联交货期。

高级计划与排程(APS):通过AI算法优化排程(如遗传算法、模拟退火),考虑设备负载、工序依赖、物料齐套等约束,生成最优工序计划(如甘特图),支持紧急插单、订单优先级调整。

2.物料与库存管理模块

BOM管理:维护产品层级结构(如“冰箱=箱体+压缩机+门体”),记录物料规格、用量、替代料(如“压缩机A缺货时可用压缩机B替代”),支持版本控制(如V1.0/V2.0产品BOM差异)。

库存精细化管控:实时监控原材料、在制品(WIP)、成品库存,支持库位编码(如“货架A-1-01”)、批次管理(如“20250801批次钢材”)、先进先出(FIFO)规则,设置库存预警(如“原材料低于500个时自动提醒采购”)。

供应链协同:对接供应商系统,共享需求预测与库存数据,实现JIT(准时化生产)供货(如汽车厂要求供应商“2小时内送达零部件”),减少库存积压。

3.生产执行与过程管控模块

工单与工序管理:将生产计划分解为工单(如“工单001:生产500台冰箱”),分配至产线/工位,定义工序路线(如“冲压→焊接→装配→检验”),记录各工序的操作人员、设备、耗时。

实时数据采集:通过PLC、SCADA、扫码枪等设备,自动采集生产数据(如“工单001已完成300台,不良品5台”),支持“开工/完工报工”“工序转移”等操作,替代人工纸质记录。

生产追溯:通过唯一标识(如产品序列号、批次码),追溯全流程数据(如“冰箱SN12345的压缩机来自供应商A,装配人员为张三,检验员为李四”),满足召回管理需求。

4.质量管理模块

全流程检验:覆盖来料检验(IQC,如“检验钢材硬度”)、过程检验(IPQC,如“焊接强度抽检”)、成品检验(OQC,如“冰箱性能测试”),支持自定义检验标准(如“尺寸公差±0.1mm”)。

质量分析工具:集成SPC(统计过程控制),实时监控关键工序质量数据(如“焊接温度波动”),绘制控制图(X-R图),超出控制限时自动预警;支持FMEA(故障模式与影响分析),提前识别质量风险点(如“压缩机异响可能导致退货”)。

不良品管理:记录不良原因(如“尺寸超差”“外观划伤”),支持返工/报废流程,分析不良率趋势(如“某月焊接不良率下降2%”)。

5.设备与资源管理模块

设备台账与维护:记录设备型号、采购日期、保养周期,制定预防性维护计划(如“每月清洁设备滤网”),生成维护工单并跟踪进度;支持故障报修(扫码报修→派工→维修→验收),分析MTBF(平均无故障时间)、MTTR(平均修复时间)。

设备效能分析(OEE):计算设备综合效率(OEE=可用性×性能×质量),识别瓶颈(如“设备A因故障停机导致OEE仅60%”),优化设备调度。

人力资源管理:记录生产人员技能(如“张三具备焊接资质”),根据工单需求分配人力,统计工时与产能(如“李四今日完成8小时有效工时,产出40件产品”)。

6.成本核算与数据分析模块

多维度成本归集:按订单/产品/工序计算成本,包含物料成本(BOM用量×单价)、人工成本(工时×费率)、设备能耗(电费/折旧)、制造费用(分摊),生成成本报表(如“冰箱单台成本下降50元”)。

可视化看板与决策支持:通过BI工具展示关键指标(KPI),如产能利用率(当前85%)、订单交付及时率(98%)、不良品率(0.5%),支持趋势分析(如“季度产能环比提升10%”),辅助管理层调整生产策略。

五、生产管理系统的应用场景

1.按生产类型划分

离散制造业(如机械、电子、汽车零部件):

核心需求:多品种、小批量生产,订单变更频繁,需快速响应。

系统应用:通过APS动态调整排程,应对紧急插单;利用BOM管理复杂产品结构(如“汽车发动机含500+零件”);通过生产追溯满足客户对零部件来源的审核需求。

案例:某汽车零部件厂应用后,订单交付周期从15天缩短至10天,换产时间减少40%。

流程制造业(如化工、食品、医药):

核心需求:连续生产,设备稳定性要求高,需满足行业合规(如GMP、HACCP)。

系统应用:通过设备管理模块监控反应釜温度、压力等参数,触发预测性维护;利用质量管理模块记录原料批次、生产时间,生成合规报告(如“医药批次放行单”)。

案例:某制药企业通过系统实现生产全流程电子记录,通过FDA(美国食品药品监督管理局)认证时间缩短50%。

2.按企业规模划分

中小型制造企业:

场景特点:资源有限,聚焦“降本增效”基础需求。

系统选择:轻量化SaaS系统(如用友T+ Cloud、金蝶K/3 WISE),部署成本低,功能聚焦生产计划、库存管理、工单跟踪,快速解决“交期不准、库存积压”问题。大型制造企业:

场景特点:多工厂、跨区域运营,需全价值链协同。

系统选择:全模块集成ERP+MES(如SAP S/4HANA、西门子Xcelerator),支持多工厂排程、全球供应链协同、数字孪生模拟,适配“大规模定制”生产模式。

案例:某家电巨头通过系统整合全球5个生产基地数据,产能利用率提升15%,全球库存周转率提高20%。

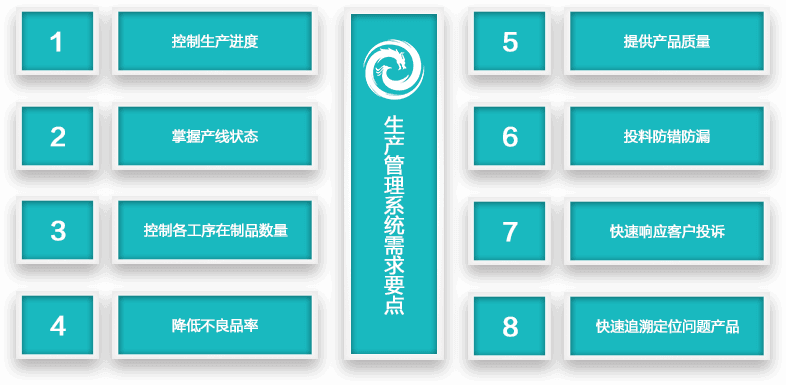

六、生产管理系统的应用效果

通过数字化管控生产全流程,系统为企业带来多维度价值提升,具体效果如下:

1.生产效率显著提升

产能利用率:通过智能排程与设备负载均衡,设备有效运行时间增加,典型企业产能利用率提升10%-30%(如某机械加工厂从65%提升至85%)。

订单交付及时率:减少计划与执行脱节,交付及时率从70%-80%提升至95%以上,客户满意度显著提高。

人均产值:自动化数据采集替代人工记录,减少非生产工时,人均产值提升20%-40%。

2.运营成本大幅降低

库存成本:通过MRP精准计算需求,原材料库存积压减少30%-50%,在制品库存周转天数缩短20%-40%(如某电子厂库存资金占用从1000万降至600万)。

人力成本:减少计划员、统计员等岗位的人工工作量,人员精简10%-20%;通过设备OEE优化,减少设备维修成本15%-30%。

能耗与浪费:实时监控设备能耗,优化生产节拍,能耗成本降低5%-15%;通过质量追溯减少不良品返工/报废,物料浪费减少20%-35%。

3.产品质量与合规性保障

不良品率下降:通过SPC过程监控与质量追溯,关键工序不良品率降低20%-50%(如某汽车零部件厂焊接不良率从2%降至0.8%)。

质量追溯效率提升:传统人工追溯需1-3天,系统支持扫码一键追溯,时间缩短至10分钟内,满足客户/监管机构的快速审核需求。

合规成本降低:自动生成行业合规报告(如医药GMP、食品HACCP),减少人工整理时间,合规审核通过率提升至100%。

4.决策与响应能力增强

数据驱动决策:管理层通过实时看板掌握生产状态(如“当前工单进度、设备瓶颈”),决策周期从“周级”缩短至“日级”甚至“小时级”。

市场响应速度:支持小批量、多品种订单快速排产,新产品导入周期缩短30%-50%,增强企业对市场需求的柔性适应能力。

总结

生产管理系统已从早期的“计划工具”演进为制造企业的“数字化中枢”,通过整合计划、执行、监控、优化全流程,实现“效率提升、成本降低、质量保障、决策赋能”的核心价值。在工业4.0与智能制造趋势下,其智能化、柔性化能力将进一步增强,成为企业实现“降本增效”与可持续发展的关键支撑。

欲了解更多生产管理系统信息内容,请点击《生产管理系统》或《生产管理系统解决方案》。

温馨提示:如果您在生产管理系统选购、实施、维护等方面遇到疑难问题,欢迎联系乾元坤和生产管理系统软件技术工程师,他们会给您详细的解答。